George Enescu

Enescus frühes Schaffen fällt in einen Abschnitt der Musik der Romantik, in dem die Ausbildung nationaler Schulen und damit auch das Betonen landestypischer Elemente in der klassischen Musik bereits in vollem Gange war. Rhapsodien waren hierbei eine beliebte Ausdrucksform, um tatsächliche oder vermeintliche Volksweisen auf eine kunstvolle Art zu verknüpfen. Als stilbildend gelten hierbei die Ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt. Später sollte Béla Bartók die ungarische Volksmusik auf eine eher wissenschaftliche Weise untersuchen und verarbeiten.

Die Rumänischen Rhapsodien können als Vermischung von deutscher Romantik, französischem Impressionismus sowie der Musiktradition der Lăutari angesehen werden. Enescu verarbeitete hier rumänisch-moldawische Melodien, die er während seiner Kindheit gehört haben muss. Fertiggestellt im Jahre 1901, wurden sie am 23. Februar / 8. März 1903 im Bukarester Athenäum unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Die erste Rhapsodie ist Bernard Crocé-Spinelli gewidmet und ihre Fertigstellung auf den 14. August 1901 in Sinaia datiert. Die zweite Rhapsodie ist J. G. Pennequin gewidmet und datiert auf den 26. Oktober 1901 in Paris. Beide erschienen 1904 bei Enoch & Cie. Eine Aufführung beider Rhapsodien dauert, je nach Einspielung, jeweils etwa 12 Minuten.

Beide Rhapsodien können in verschiedener Hinsicht als gegensätzlich bezeichnet werden: Während die erste Rhapsodie fröhlicher, schneller und in gewisser Hinsicht auch leichter fasslich scheint, ist die zweite getragener, polyphoner und anspruchsvoller. Die erste Rhapsodie stellt den rumänischen Volkstanz in den Vordergrund, so dass auch sentimalere Liedthemen tanzbar erscheinen. Umgekehrt wird die zweite Rhapsodie von seiner Liedhaftigkeit dominiert, so dass auch Tanzthemen lyrisch erscheinen. Für Pascal Bentoiu liegt die Qualität beider Rhapsodien unter anderem in seiner Orchestrierung begründet, die er insbesondere bei der ersten als „teuflisch geschickt“ bezeichnet. Sie sei zudem lebhaft, unaggressiv exotisch und besitze eine betäubende, rhythmische Kontinuität. Vor allem der Schlussteil sei ein unwiderstehlicher Reigen und wirke wie ein endloses Fest.

Die erste Rhapsodie ist für 3 Flöten (wobei sich die 3. mit einer Piccoloflöte abwechselt), 2 Oboen, Englischhorn, 2 Klarinetten in A, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten in C, 2 Kornette in A, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagwerk (Triangel, Becken, kleine Trommel), 2 Harfen sowie Streicher (1. und 2. Violinen, Bratschen, Celli und Kontrabässe) gesetzt.

Zaghaft beginnen die Soloklarinette und die Solo Oboe mit der Vorstellung der Melodie des Trinklieds Am un leu şi vreau să-l beu (Ich habe einen Leu und will ihn vertrinken), das zusammen mit anderen Instrumenten ausgeweitet, umspielt und variiert wird. Streicher und Harfen spielen die Hora lui Dobrică. Eine Sârba, die dem Charakter nach zur Hora umfunktioniert wird, erklingt in den Violinen, bevor die Viola Dobricăs Hora nochmals aufgreift. Auch das Sârba-Thema wird wiederverwendet. Fast abrupt wird ein trauriges Timbre angeschlagen, wenn das Volkslied Mugur-mugurel (Knospe, kleine Knospe) vorgestellt wird. Nun wird zur Beschleunigung angesetzt: Als Übergangsmotive dienen ein Ciobănaş, eine Hora morii, bis mit einem neuen Sârba-Motiv schließlich das schnelle Tempo erreicht wird, welches fast die komplette zweite Hälfte der Partitur beherrscht. Bentoiu weist darauf hin, dass das Auftreten der Sârba die erste Rhapsodie zeitlich etwa im Goldenen Schnitt teilt. Es entwickelt sich ein virtuoses und mitreißendes Vogelkonzert der Holzbläser, das auf der Melodie Ciocârlia (Lerche) basiert. Das Stück scheint in einem polyphonen Schlussabschnitt auf das Ende zuzusteuern. Zuletzt folgt ein deutlich langsamerer Jumătate de joc (Halbtanz), der zum fulminanten Schlusstutti führt, in dem noch einmal die Lerche zu hören ist.

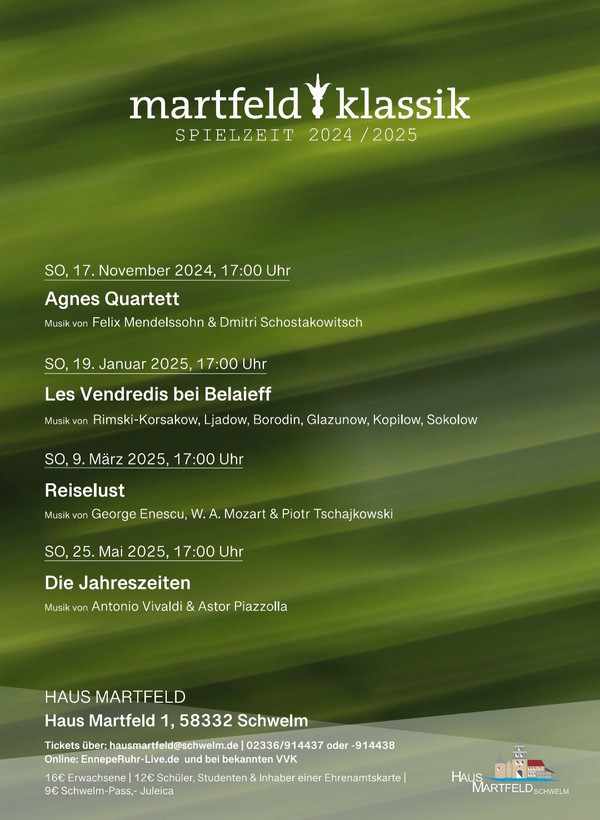

Jahreszeiten

Vivaldi/Piazzolla

Don Antonio Vivaldi, Venezianer, Geiger und Priester, doch vom Messelesen zeitlebens wegen chronischer Bronchitis befreit, war im Spätbarock Venedigs berühmtester Komponist. Um 1720 schuf er mit seinen „Vier Jahreszeiten“ den erfolgreichsten Konzert-Zyklus seiner Zeit, Stücke, die bald in ganz Europa Verbreitung fanden und schon damals zu Lieblingsstücken vieler Hörer avancierten – vom französischen König Ludwig XV. bis hin zum Philosophen Jean-Jacques Rousseau. „Wem sind nicht auch die vier Jahreszeiten eines Vivaldi bekannt?“ stöhnte schon 1737 der deutsche Musikkritiker Johann Adolf Scheibe. Und schon lange bevor moderne Interpreten die Stücke für jedes erdenkliche Instrument bearbeiteten, häuften sich die Arrangements dieser so sehr beliebten Concerti. Ein schlesischer Organist benutzte sie im Gambenunterricht (!), Rousseau schrieb sie für Flöte solo um, der rührige Pariser Komponist Michel Corrette erweiterte sie gar zu Psalmvertonungen für Chor und Orchester.

Lange Zeit blieb Vivaldis Name nur durch diese vier Violinkonzerte lebendig, während man den Großteil seines Schaffens für belanglos oder verloren hielt. Erst in den 1920-er Jahren nämlich kamen Hunderte von verloren geglaubten Originalhandschriften des Komponisten durch einen Zufallsfund wieder ans Licht – fast seine gesamte Kirchenmusik, die erhaltenen Opern, Concerti und Sonaten in Hülle und Fülle. Seitdem stehen die Räder der Vivaldi-Renaissance nicht still und fördern immer neue Schätze zutage, doch noch kein Werk hat die Popularität der „Vier Jahreszeiten“ erreichen können.

Unter dem italienischen Originaltitel „Le Quattro Stagioni“ bilden sie die ersten vier Nummern von Vivaldis Opus 8, das 1725 in Amsterdam im Druck erschien. Der Komponist gab dieser Sammlung von zehn Violin- und zwei Oboenkonzerten den Titel „Der Wettstreit zwischen Harmonie und Erfindung“ („Il cimento dell’armonia e dell’invenzione“). Er spielte damit auf zwei Eigenschaften an, ohne die kein Komponist auskommt: melodische Erfindungsgabe (ital. Invenzione) und Kenntnis der Satztechnik (ital. Armonia im Sinne von Kontrapunkt und Harmonielehre). Beide, so suggeriert der Titel, streiten in diesen Konzerten um den Vorrang.

Die Jahreszeiten-Konzerte stehen eindeutig auf der Seite der „Invenzione“: Erfindungsreicher hat kein Komponist die typische Szenerie jeder Jahreszeit in Tönen eingefangen: von der Klangkulisse der Natur, den Vogelstimmen und dem Donnergrollen, über die jahreszeitlichen Vergnügungen (Weinfeste, Eislaufen etc.) bis hin zu den extremen Temperaturen des Sommers und Winters, deren Wirkung auf den Menschen Vivaldi in drastischen Tönen schilderte (das Ermatten im Sommer, das Zittern und Zähneklappern in der Winterkälte). Nicht nur den Italienern, sondern auch den Franzosen gefiel diese „Nachahmung der Natur“ in all ihren Erscheinungen, während die kritischen Deutschen wieder einmal die Nase rümpften und fragten, ob denn diese Tonmalereien auch ohne die hinzugefügten Gedichte und Texte verständlich wären.

Ihre Ansprechperson

N. van Velzen

vanvelzen(at)schwelm.de02336/914437Adresse | Sprechzeiten |

Kartenvorverkauf

Haus Martfeld

Haus Martfed 1, 58332 Schwelm

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr

Fr. 8:00 - 13:00 Uhr

Sa. - So. 12:00 - 17:00 Uhr

Tel.: 02336 914438

per E-Mail: hausmartfeld@schwelm.de